教育・保育の方向性

社会環境や家庭環境の変化が著しく予測困難な現代社会の中で、教育現場では、問い続ける力、新たな価値を創造する力を身につけながら、一人ひとりの多様な幸せを目指すSociety5.0時代への対応が模索されはじめた。この大きな時代の転換期において、すべてのこどもの可能性を最大限に引き出す教育・保育のあり方が求められている。

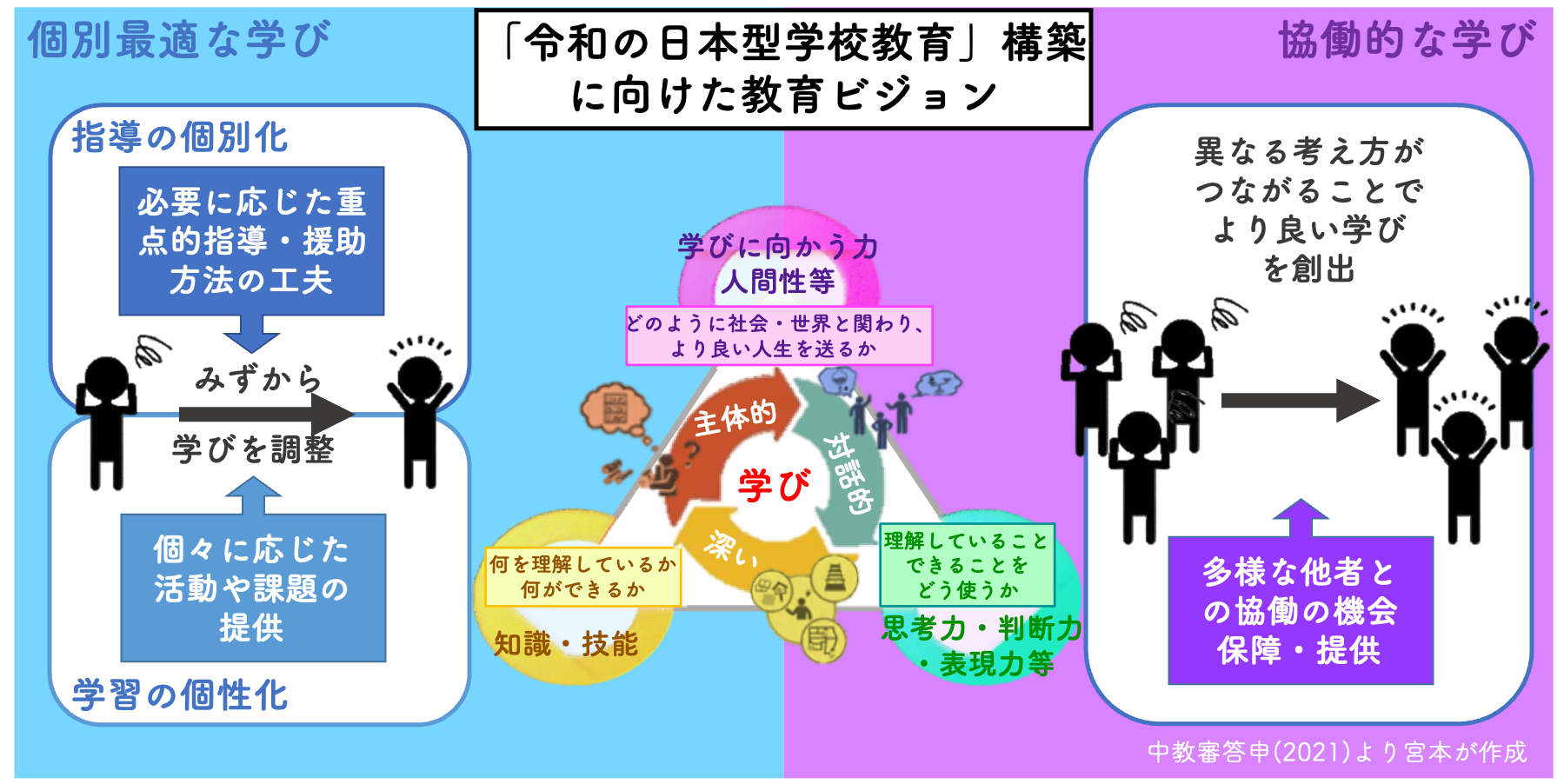

2021年1月26日の中央教育審議会答申『令和の日本型学校教育の構築を目指して』によると、こどもたちが多様な他者と対峙しながら自己理解、他者理解を深めるとともに、個や協働の中での豊かな学びを通して資質・能力を育んでいくことが大切であると述べられている。しかし、個の学びや協働の学びにおけるこどもの尊厳は、現場でどのように保障されているのだろうか。

日本のインクルーシブ教育

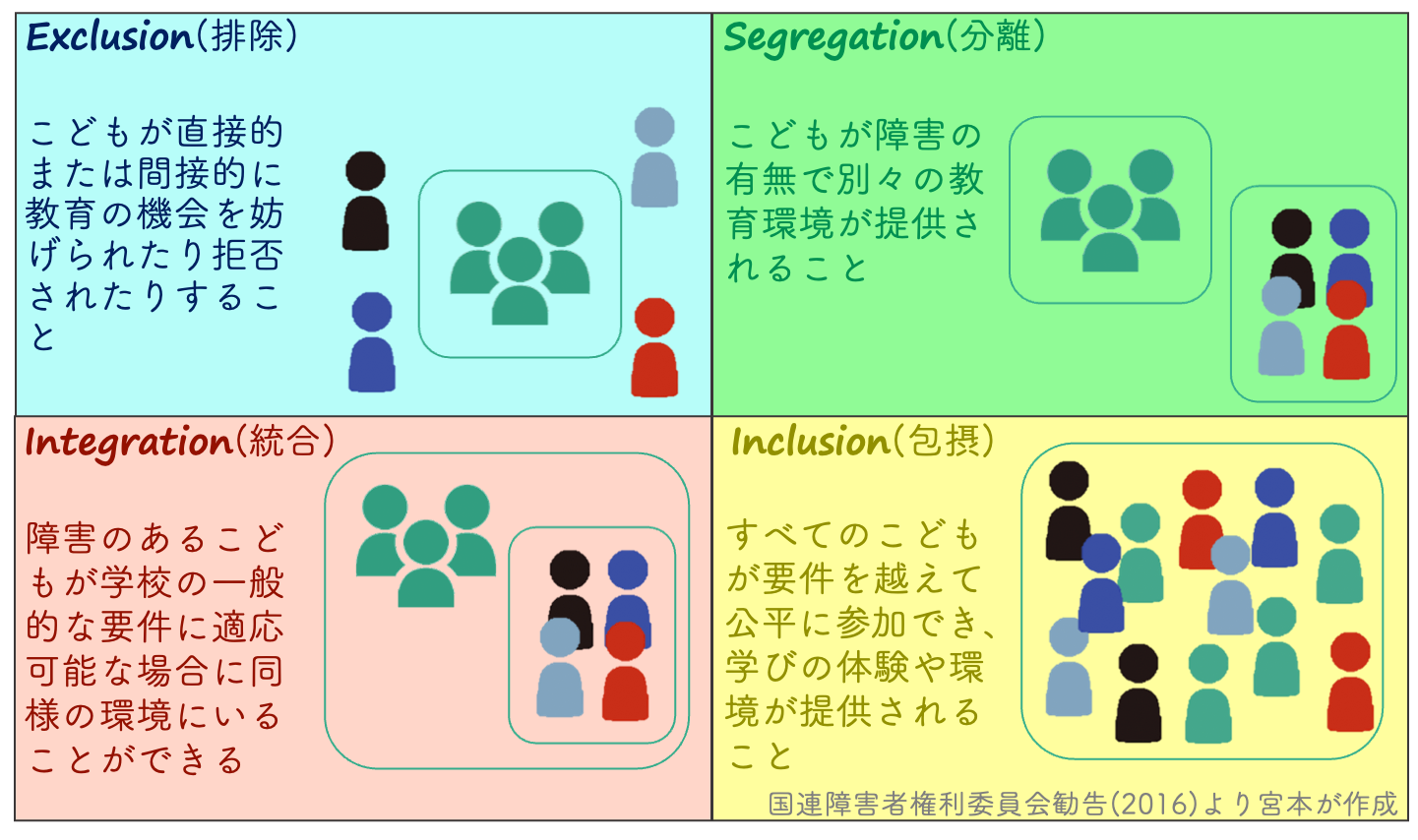

インクルーシブ教育とは、すべてのこどもが、必要に応じて合理的配慮を提供することで、一般的な教育から排除されず、共に学べる教育のことをいう(障害者の権利に関する条約, 第24条)。ここで述べられている「共に学べる教育」とはどのような状態を指すのだろうか。国連障害者権利委員会は、2016年に排除(エクスクルージョン)、分離(セグリゲーション)、統合(インテグレーション)、包摂(インクルージョン)の違いを認識することが重要であるとしている(図2参照)。しかし、排除、分離、統合の考え方は、「健常なこども」「気になるこども」を大人による枠組みで捉えてしまっていることが、問題として挙げられる。逆に、包摂は、こどもという存在を大人の枠づけせずに、ありのままの状態で学校の中にいられることを示している。この包摂の状態をこども環境に据えて、共に学べる教育を作っていくことが、真の意味でのインクルーシブ教育といえるのではないだろうか。

この点を踏まえて、先述した文部科学省と国連それぞれの立場を考えてみると、両者ともに、こどもの尊厳とこども環境を大切にはしているが、それらの見方が異なっていることがうかがえる。我々は、こどもの声を聴き、こどもが真に望むものを中心に据えて、インクルーシブ教育に対するあり方を問うていく必要がある。

保育の場でのインクルーシブ

上にみたような包摂(インクルージョン)の視点は、主に特別支援教育、乳幼児期の教育・保育の領域で実践研究が積み重ねられてきた。以下では、筆者が保育現場で出会った具体的な「包摂(インクルージョン)」の事例を紹介する。複数の種類の障害を持つ5歳児A児の車づくり遊びについて、筆者が担任保育者と一年間を伴走した事例である。

A児は自分の思いを伝えることが苦手で、暴言、 唾を吐く、もので殴打するといった突発的行動が多いものの、遊びの発想力が豊かで好きな遊びや活動に没頭し継続的に行う姿があるこどもである。行動を規制するのではなく、A児の良さを活かすことを念頭に置き、遊びの中で本物らしさを追究することで多様な発想が沸き起こる援助を行うなどを大切にした。A児の遊びの豊かな展開が他児の目に触れることで、「難しいこともあるけど、面白いことができるA児」というイメージがクラスに広がっていった。集団場面では、A児に対するイメージの変化によって、クラスに参加できないA児の困り感が「今はちょっと嫌なのかもしれない。ちょっと待ってみよう」「一緒にやってみよう」と相互のペースを大切にして支え合う関わりが見られるようになった。また、「僕はできなかったけど、A君がやってくれたからカッコよくなったね」といった発言が出るなど、それぞれに困り感はあるが、互いの良さや強みで助け合えば良いことをこどもが発見し共有していくことで、温かいクラス集団になっていった。2学期終わり頃に、A児は「幼稚園に来ると、前はドキドキしていたけど今は楽しいんだ」と友達に呟いていた姿が今も心に焼き付いている。

このような一年間を通して、A児は[自己の世界]や[自己-特定保育者との世界]から[クラスの友達との世界]や[異年齢児との世界]へと視野が広がり、他児を受容していけるようになっていく変容を見せた。また、クラスのこどもたちは、担任保育者に援助されながら、障害児と共にある選択や決定を自ら行なった。その歩みは、常に一義的に定まるものではなく、共助の視点の中で折り合いがつけられていった。このように、障害を持つこどもがいるからこそクラスのこどもたちが他児に気づき合い、他児を認め合う姿が広がっていったと言える。この過程から、こどもが持つ能力は、個人内部だけにあるものではなく、多様な人との関わりや状況において発揮されるものであると考えた。また、A児とクラスのこどもたちの育ち合いを通して、こどもが抱える問題は障害の有無に関係なく生じており、それらに丁寧に発見し対応していくことが園や保育者に求められることにも気づかされた。そして、筆者は受動的に「しなければならない/してはいけない」園生活と、主体的に「自分のしたいことをする中で友達にも認められる」園生活とでは、こどものウェルビーイングのあり方が異なることを発見した。障害のあるこどもを含めたすべてのこどもたちが自分の思いを表出し、主体的に自分たちの生活を構築していく尊厳を保障することは、個々人の態度や資質の育ちにつながることから、それらを支えるための保育者同士の計画的・組織的な働きかけの模索がより一層必要になってくるといえる。

おわりに

インクルーシブ教育・保育では、こどもがありのままの状態で学校・園の中にいられることを保障する環境が求められている。今一度、国連が示す包摂(インクルージョン)の定義に立ち返り、こどもの声に基づくインクルーシブ教育のあり方を考える必要があるように思われる。こども達の日々生きる姿は、次のことを我々に示唆してくれる。

1)障害を持つこどもと健常なこどもが「ケアする・される」「支える・支えられる」という関係や「障害」を中心に置いて健常なこどもが我慢を強いる教育・保育環境は、こども関係の二項対立から分断を生じさせ、関係性の結びつきを脆弱にする可能性があること

2)人が心理的基盤を作る「安定・安心の基地」は乳幼児期から通底するもので、人やものとの関係性を強固なものにすることで形成されること

3)活動を通して「楽しさ」でつながる対等な関係性は、どのこどもも取りこぼすことなく、学校・園という場に安定・安心の基盤を形成すること

こどもたちが今必要なのは、競争社会での排他的関係ではなく、一人ひとりの尊厳と育ちを尊重し合う共生的関係の中で学び合える環境づくりであると思われる。

宮本 雄太(みやもと ゆうた)

福井大学講師、博士(教育学)

福井大学講師、博士(教育学)

東京大学大学院博士後期課程修了。自分を動物に例えるとよく猫(クール・単独行動を好む)と言われるが、私はシカ(臆病だが慣れると大胆)だと思っている。研究領域は、子ども学・幼児教育学・保育学。乳幼児期の子ども間の関係性構築や変容、保育者の協働、園改革の探究を基軸に、近年は学校種をこえた接続や連携などに取り組んでいる。

-375x258.jpg)